睡眠の質を上げるコツは?

知っておきたい!7つの方法

「夜中に目が覚める」、「寝ても寝ても眠い」、「眠りが浅い」など睡眠に悩む人は多いのではないでしょうか。

睡眠の質は体調や心身の健康に大きく影響を与えるため、良質な睡眠を摂ることはとても大切です。

ここでは、健康に役立つ睡眠の質を上げるコツについて、ご紹介致します。

- 光や温度、湿度の調整

- 就寝前のお酒、タバコ、コーヒーを控える

- 入浴

- 食事

- 運動

- 起床時間を同じにする

- 適度な昼寝

*睡眠の質や量を向上させるために、入眠方法や睡眠環境を整える方法は「睡眠衛生」と呼ばれています。

目次

光(明るさ)

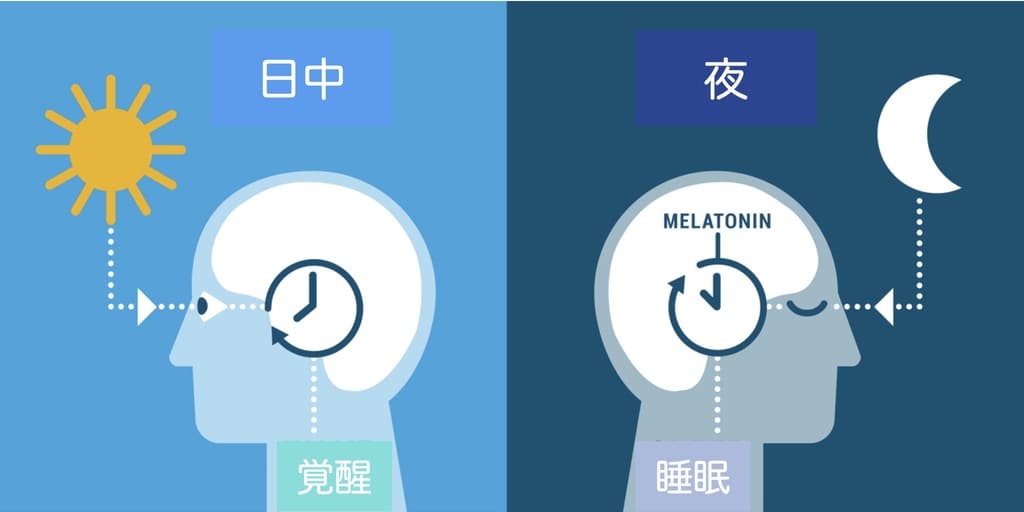

光は、睡眠や体内時計を調節する「メラトニン」というホルモンの分泌に影響します。

メラトニンは眠気を誘うホルモンで、朝起きて目から光を取り込むと、メラトニンの分泌が抑制されます。起床後14時間くらい経つと、メラトニンは再び分泌され、私たちは眠くなります。

寝る前のスマホは?!

寝る直前までスマートフォンやパソコン、テレビなどを見ていると、光が目を刺激して、メラトニンの分泌が抑制され、眠りに入る時間が遅れたり、睡眠の質が低下する一因になります。

*特に、ブルーライト(青色光)はメラトニン分泌を抑えるため、良い睡眠をとるには、夕方以降はブルーライトを控えることがおすすめです。

適度な照明

寝るときの照明は、

- 暖色系(赤っぽい)を選ぶ。

- 必要以上に明るくしない。

- 直接明るいものを見ない。スタンド照明の活用。

起きたらカーテンを開ける

起きたらまず、日光(太陽光)を部屋に入れましょう。部屋の照明器具だけでは明るさが足りず、太陽の光を部屋に入れると、体内時計を調節し、就寝時間の遅れを防いでくれます。

温度・湿度、音

寝るときの最適な温度は個人差や季節などによって異なりますが、部屋の温度は約13〜29℃、湿度は40〜60%ほどで、寝具内の温度は約32℃になるよう調整することが推奨されています。また空調(エアコン)の風が直接、体に当たらないように気をつけるのも大切です。

就寝前のお酒、タバコ、コーヒー

寝酒

寝酒をする日本人は30.3%といわれ、眠れない時にお酒を飲む方も少なくありません。お酒を飲むと寝つきは良くなりますが、途中で目が覚めたり、睡眠の質が悪化します。

またお酒は舌やのど、気道周りの筋肉が緩むため、気道が狭くなり、睡眠時無呼吸症候群のリスクを高まることが明らかになっています。

カフェイン

カフェインは覚醒作用(3時間程度持続)や利尿作用があるため、寝つきが悪くなったり、夜中に尿意で目が覚めやすくなります。

就寝の約4時間前のカフェイン(コーヒーやチョコレートなど)は避けた方が良いでしょう。

タバコ

タバコに含まれるニコチンには覚醒作用があるため、睡眠の質を浅くします。

またタバコの煙は、喉や鼻、扁桃、気道の粘膜に炎症を起こし、睡眠時無呼吸症候群のリスクを高めます。

(関連記事)

入浴

良い睡眠をとるには、シャワーより入浴(湯船につかる)方が良いことが明らかになっています。

体温変化がポイント

人間の体温は変動し、寝るころに体温が下がることで、眠気が出ます。ぐっすり眠るためには、寝るころに体温が下がることが大切です。

睡眠の約2〜3時間前に、約38℃のお風呂に30分程度つかると、体温が一時的に約1℃上昇します。入浴後、熱が放散されるにつれて、体温が下がると寝つきが良くなります。

運動

運動も入浴同様、一時的に体温が上昇することで、ぐっすり眠りやすくなります。ただし、激しい運動や就寝直前の運動は逆効果になってしまうため、就寝2〜3時間前に適度な有酸素運動(ウォーキングなど)を行うのがおすすめです。

1回の運動は効果が少ないですが、習慣的に運動を続けることで効果が高まり、特に寝つきの悪い人、不眠がちな人に効果が高いといわれています。

適度な昼寝

昼寝は午後の早いうちに20〜30分程度すると、日中の作業効率を上げ、また夜の寝つきをよくするともいわれています。

上手な昼寝の仕方

- 20〜30分を超えない。

- できれば、15時前。

昼寝を始める前にコーヒーを1杯飲むと、目覚めるころ(20分後くらい)にカフェインが効いてくるので、目覚めに良いです。

起きる時間を同じにする

休日と仕事の日では多少の生活リズムの変化はありますが、起きる時間があまりに遅いと体内時計も乱れたり、寝る時間も遅くなりやすくなります。

起きる時間はなるべくバラつきがないようにすると良いでしょう。

食事

食事は脳の栄養補給や日中の活動を高めたり、体内時計を整える役割があり、良質な睡眠をとるには欠かせません。ただし、就寝3時間前の食事は、睡眠中の胃酸の逆流のリスクが高まるため、注意が必要です。

バランスの良い食事

手軽に摂れるファーストフードや加工品、揚げ物など脂質の高い食品に偏ると、舌や喉の周りにも脂肪が蓄積につき、気道が狭くなり、睡眠時無呼吸症候群のリスクが高まります。

健康にも睡眠にも、栄養バランスの良い食事が大切です。

まとめ

ぐっすりと良い睡眠をとるには、運動や入浴などを取り入れた生活や規則正しい生活習慣が大切です。睡眠が浅いと、歯ぎしりや歯周病の危険性を高めることも指摘されています。

また睡眠の質が悪く、十分な休養が取れていないと免疫力が下がり、生活習慣病にもかかりやすくなります。

歯と全身の健康のためにも、良質な睡眠を目指しましょう。当院では、睡眠と関係の深い病気(歯ぎしりや睡眠時無呼吸症候群など)や睡眠衛生指導(良質な睡眠を取る工夫)等も行なっています。

ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。

(関連記事)

(参考文献)

・「健康づくりのための睡眠指針 2014〜睡眠12箇条〜」

・厚生労働省 e-ヘルスネット「快眠と生活習慣」樋口重和先生

・「夜の青色光と赤色光の生理作用:測定項目間の違いと印象評価との関連性」日本生理人類学会誌 Vol.22,No.2 2017,5. 69〜76

・「Okamoto-Mizuno K, Mizuno K. Effects of thermal environment on sleep and circadian rhythm. 」J Physiol Anthropol. 2012;31(14):2-9.

・「Ishizawa T, Watanabe S, Yano S, et al. Relationship between Bathing Habits and Physical and Psychological State. 」The Journal of the Japanese Society of Balneology, Climatology and Physical Medicine 2012; 75(4):227-236.

・「Fujiwara Y, Machida A, Watanabe Y, et al : Asso- ciation between dinner-to-bed time and gastro- esophageal reflux disease. 」Am J Gastroenterol 100 ; 2633―2636 : 2005